基本情况

制度措施

实验教学

设备与环境

成果与示范

-

教学体系

教学体系(实验教学质量标准、人才培养模式等)

实验教学体系是指实验教学各组成要素所构成的系统,具体可以分为实验教学的目标与课程体系、训练项目体系、教学平台、教学资源、师资队伍以及相应的实验教学保障与评价体系等。法学训练中心围绕学生法律应用能力、创新能力和综合素质培养目标,为了提高法学专业与法律行业的契合度,法律人才供求的吻合度、法律职业岗位的胜任度、法律用人单位的满意度、对地方经济社会发展的贡献度,校地联合系统建构了具有浙江万里学院特色的法学实验教学体系。

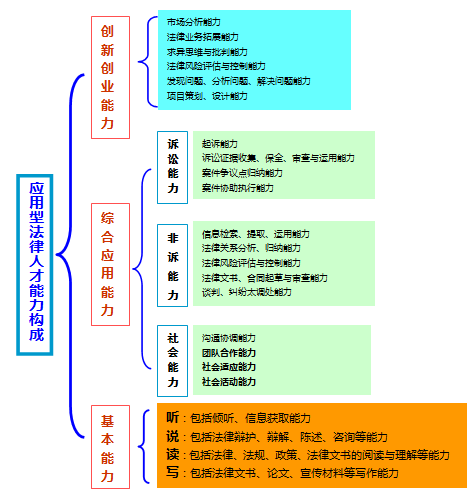

1.1校地联合论证专业能力构成

为培养适应社会需求的高素质应用型创新性法律人才,中心依托“实验教学校地联合体”,联合地方法律实务部门的专家对法学专业能力与素质构成进行系统分析,设计出专业能力与素质体系结构(见图4),包括具体的技能点,以此作为实验教学的目标。

图4 法学专业能力构成

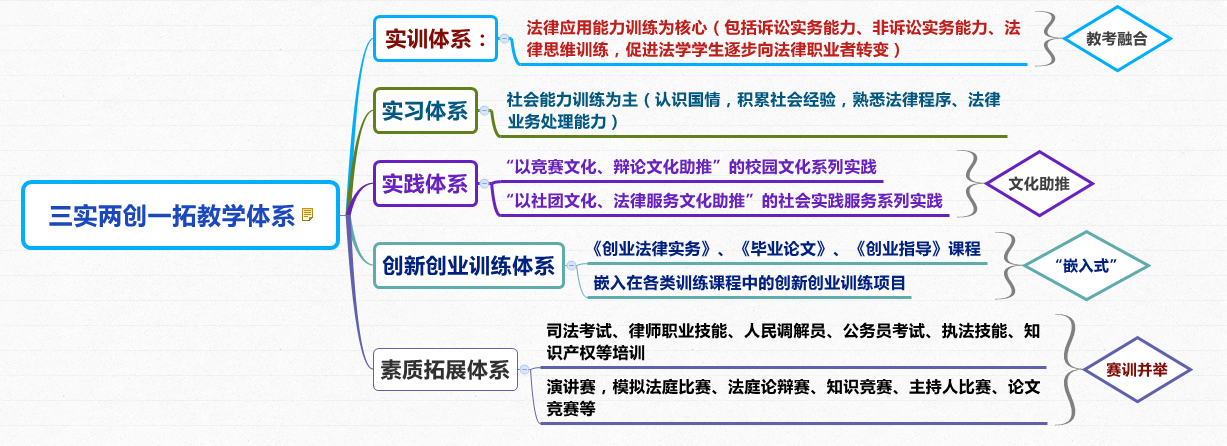

1.2构建了基于能力实现的“三实两创一拓”实验教学体系

依据法学专业能力构成,为了强化学生法律综合应用能力、创新创业能力的培养,中心树立“大实验观”的实验教学体系构架思路,校地联合构建了以实训、实习、实践、创新创业、素质拓展为载体,以训练项目为依托的 “三实两创一拓”实验教学体系 (如图5所示、内容详见表1)。该体系具体内容包括:

图5 法学“三实两创一拓”实验教学架构与体系

图5 法学“三实两创一拓”实验教学架构与体系

表1 法学“三实一拓”实验教学体系

课程类型 | 课程或实践活动名称 | 训练形式与学分 |

实训 | 法学数字模拟实验 | 必修1学分 |

民事诉讼仿真模拟训练 | 必修0.5学分 | |

刑事诉讼仿真模拟训练 | 必修0.5学分 | |

民事诉讼模拟法庭 | 必修1学分 | |

刑事诉讼模拟法庭 | 必修1学分 | |

法律方法 | 必修1学分 | |

社会调查方法与实践 | 必修1学分 | |

案例评析 | 必修1学分 | |

法律文书写作 | 必修1学分 | |

会计实训 | 必修1学分 | |

毕业论文 | 必修8学分 | |

律师实务训练 | 选修2学分 | |

政府法务实训 | 选修2学分 | |

法律诊所实训 | 选修2学分 | |

企业法律实务训练 | 选修2学分 | |

电子商务法律实务实训 | 选修2学分 | |

对外贸易法律实务训练 | 选修2学分 | |

司法考试综合训练 | 选修2学分 | |

应用统计操作实验 | 选修2学分 | |

管理沟通实务训练 | 选修2学分 | |

公共关系活动策划训练 | 选修2学分 | |

刑事法学原理与实务 | 公选2学分 | |

会展政策法规 | 公选2学分 | |

创业法律实务 | 公选2学分 | |

经济法律实务 | 公选2学分 | |

物流法规 | 公选2学分 | |

实习 | 认识实习1 | 必修1分 |

认识实习2 | 必修1分 | |

毕业实习 | 必修8分 | |

实践 | 校园文化活动实践(讲赛,模拟法庭比赛、法庭论辩赛、知识竞赛、论文竞赛等)校园文化活动实践(讲赛,模拟法庭比赛、法庭论辩赛、知识竞赛、论文竞赛等) | 选修,素质拓展记学分 |

校外专业实践(法律援助、人民调解、法律“六进”、消费者权益维护、大学生权益维护、人民法院导员诉等服务) | ||

校外社会实践活动(寒暑假社会实践、国情调查、专项调研) | ||

素质 拓展 | 形式与政策 | 必修2分 |

国防教育 | 必修1分 | |

职业发展规划 | 必修1分 | |

职业素养提升与就业指导 | 必修2分 | |

各类专项素质拓展活动 | 必修满4分 |

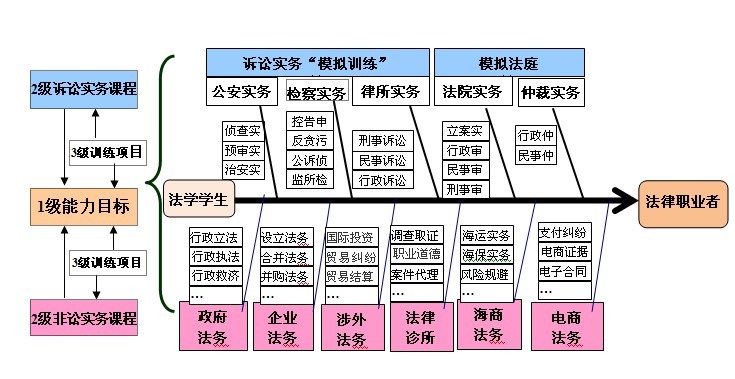

2.1构建了“教考融合”的实训教学体系

实训教学体系旨在训练学生的法律应用能力(主要包括诉讼能力、非诉讼能力、社会能力),并嵌入创新创业能力训练项目。

(1)诉讼能力:“中心”通过组织实施“案例评析”、“物证技术实验”、“诉讼实务‘数字化’模拟训练”、“法庭论辩”、“模拟法庭”“司法实务”、“律师实务”等课程,以及法院的“校内开庭”观摩。旨在训练学生对法律现象和法律实务活动过程的基本认知,熟悉公、检、法各个部门及律所处理刑事、民事诉讼业务流程操作,法律事实分析能力、法律实务操作能力、法庭技术、诉讼法律文书写作、综合表达等能力和创新思维能力;其中“校内开庭”是在“中心”的标准数字模拟法庭建成后,在本地法院、检察院等法律实务部门的大力支持下,我们已经有条件做到常态化的校内开庭,各种类型的案件都能够在校内开庭,学生都可以便利地、经常地观摩真实的诉讼。

(2)非诉讼能力:针对我国社会生活中的法律问题更多是发生在非诉领域,以律师为代表的法律职业者的业务重心有过去诉讼转向非诉讼,法学专业毕业生真正能到法院、检察院工作或者从事律师职业的也并非多数的现实,在目前国内高校对学生非诉讼实践能力训练刚起步的情况下,“中心”联合地方实务部门构建了以《法律方法》、《社会调查方法与实践》、《政府法律实务》、《企业法律实务》、《会计法律事务》、《律师实务(非诉讼业务)训练》、《电子商务法律实务》、《对外贸易法律实务》等非诉讼法律实务训练课程群,率先探索开展对学生进行非诉领域法律实践能力的训练。

(3)在实训体系构建过程中,结合学生职业发展的需要,将司法考试、公务员考试、人民调解员资格考试有关内容纳入实训课程进行系统设计,推进实训教学内容与法学相关职业证书考试内容的有机融合,满足学生个性化职业发展的需要。

目前,中心的实训体系由26门独立设置的实训课程组成,其中有面向法学专业17门(附件3:法学专业教学计划),《创业法律实务》和《公务员考试训练》选修课面向全校41个专业有创业意向或有报考公务员意向的学生开放。此外,中心经常性地组织法律实务讲座、沙龙:邀请省内乃至全国著名的法官、检察官、仲裁员、律师到校授课;在学术沙龙活动中,对影响重大的案件师生展开对话式讨论,这些活动对于训练学生的分析判断能力、语言组织和表达能力、创新性思维能力都十分有益。

该体系的构建与实施,对学生的诉讼实务能力、非诉讼实务能力进行四年不断线的进行训练,促进法学学生逐步向法律职业者转变(如图6所示)。

图6 课程的实施与学生能力培养路径

2.2构建了以社会能力训练为主的实习教学体系

依托法学“实验教学联合体”,充分发挥地方法律实务部门的资源优势,培养学生的专业认同感与职业发展能力,如大一组织专业见习、暑期社会调查;大二组织庭审观摩、暑期认识实习(包括公、检、法、律所见习、行业调查);在大三组织开展法律咨询与法律服务实习;大四组织毕业实习等,要求学生在实务部门见习、实习累计时间达到1年以上,学生通过上述见习、实习活动,一方面认识国情、社情,积累社会经验,以便更好地理解法律问题。另一方面了解、感受法律在现实社会中问题性,熟悉法律职业岗位实际工作操作程序、岗位业务处理能力、业务执行能力等,以缩短学生毕业后适应期。

2.3构建了以“文化助推”的实践体系

“中心”构建了由课外实践、校外实践组成的实践活动体系。其中:

“课外实践”指课外在校内进行“以竞赛文化、辩论文化助推”的校园文化系列活动。包括演讲赛,模拟法庭比赛、法庭论辩赛、知识竞赛、论文竞赛等专业竞赛,学生通过这些活动,强化学生的团队意识、合作意识,服务技能、信息处理能力、语言表达能力、组织协调能力训练。

“校外实践”是指在校外进行“以社团文化、法律服务文化助推”的系列活动,包括校外专业实践活动和校外社会实践活动两个模块。“校外专业实践活动”包括法律援助、人民调解、法律“六进”、消费者权益维护、大学生权益维护、人民法院导员诉等服务活动;“校外社会实践活动”包括利用寒暑假进行的社会实践、国情调查、专项调研等。学生通过这些校外实践活动一方面更好地理解法律问题,另一方面了解法律实务工作程序、关注社会热点法治话题、体会法律文化、法律职业思维特点。

2.4构建了 “嵌入式”创新创业训练体系

创新创业训练体系是以学生创新创业能力训练为主旋律,是由独立设置创新创业训练课程和嵌入在各类训练课程中的创新创业训练项目组成。其中独立设置有《创业法律实务》、《毕业论文》《创新创业指导讲座》等课程;创新创业训练项目包括浙江省大学生科技创新训练、大学生挑战杯比赛活动、学院“独角兽杯”论文比赛、参与教师科研课题、自主申报实验室创新项目等课外训练环节;嵌入在各类训练课程中的创新创业训练项目包括:

(1)在实训各门课程中设置创新性训练项目,如新兴行业法律业务需求调研、律师新业务技能训练、立法调研、地方立法草案起草、地方法治研究、社会热点问题法律研讨、法律服务产品设计等;

(2)在实习体系中嵌入法律应用研究与法律业务创新等调研任务;

(3)在实践活动中,设置创新创业调研、创意设计活动项目;

(4)设置开放创新项目,并将开放实验和实践中部分课题延伸为大学生业余科研课题进行深入研究;

创新创业训练体系旨在练学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,培养学生求异思维、创新意识;锻炼学生的探索精神、科学思维及创新能力。

2.5构建了“赛训并举”的素质拓展体系

构建了由公共素质拓展、专业素质拓展组成的素质拓展体系,旨在提高学生的专业应用能力、科学研究能力、发现问题、分解问题、解决问题能力、法律业务拓展能力和创新能力。其中公共素质拓展包括形势与政策教育、国防教育、文艺素质训练、身体素质锻炼、心理素质锻炼等,必须修满5个学分;专业素质拓展要求学生必须修满5个学分,专业素质拓展活动包括科研入门、行业调查、学术报告、参加教师科研活动、创新创业等项目,还通过举行演讲赛,模拟法庭比赛、法庭论辩赛、知识竞赛、论文竞赛等专业竞赛活动,举办司法考试、公务员考试、人民调解员考试、律师职业技能、知识产权等培训班,帮助学生提高法律职业技能,提升法律职业素质;并在职业能力的训练中渗透职业道德的培养,潜移默化地进行综合素质教育,培养责任感和敬业精神。

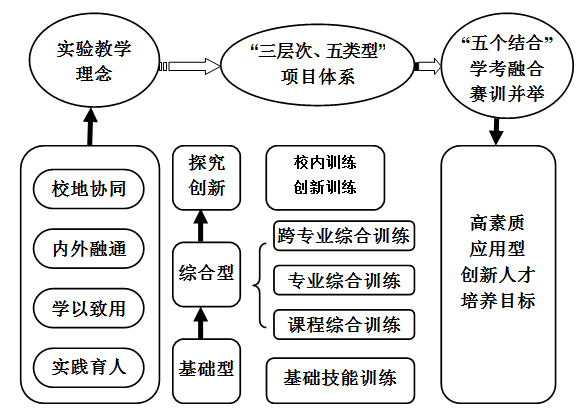

2.6构建了“三层次、五类型”的训练项目体系

系统构建了包含基础型、综合型、探究创新型三层次和具有基本技能训练、课程综合训练、专业综合性训练、跨专业综合设计训练、探究创新性训练等五个阶段的训练项目体系(如图7所示)。

图7 “三个层次、五个类型”训练项目体系结构图

其中“三层次”使用于学生的分层训练:其中基础型训练项目——是单独训练一个能力点、知识点,适合于自助式训练、课外训练的项目;综合型训练项目——是综合训练多个能力点、知识点,组合运用多方面的知识与技能,在课外或者课内进行的训练项目;研究创新型训练项目——是综合训练多个能力点、知识点,要求训练者提出创造性解决问题方案的,多为学生课外进行的训练项目;“五个类型”主要适用于学生的分阶段训练,递进发展需要。

3 校地协同开发课程资源

(1)校地联合开发实训课程

依据当前以律师为代表的法律职业者的业务重心由诉讼转向非诉讼的现实,中心与地方法律实务部门联合了《法律方法》、《社会调查方法与实践》、《政府法律实务》、《企业法律实务》、《会计法律事务》、《律师实务训练》、《电子商务法律实务》、《对外贸易法律实务训练》“非诉讼法律实务训练”课程群,出版教材3本。

(2)校地联合建设了法学实验教学数字化资源

校地联合设计的“法学数字化模拟训练软件”、“万里模拟法庭训练系统”、“法学非诉讼行政法律实务实训系统” 3个法学训练软件获得国家著作权登记;校地联合建设法律法规、案例库,其中有自实务部门的案例2000多个;校地联合编写课程训练大纲26门。

4 校地协同建设 “双师型”师资队伍

近年来,中心选派13名教师(见表2)到地方法律实务部门挂职锻炼等途径,不断提高教师的法律实务能力,目前,中心具有律师资格的教师有21名,聘请校外法律实务部门兼职指导教师43人。

“中心”已凝聚与培养了一支教学理念先进、结构合理、专兼结合的实训指导教师队伍。其中,校内实训的任课教师40人(附件4:实训的任课教师列表),中心专职人员7人(附件5: 中心专职人员列表),校外兼职实训指导的任课教师43人(附件6:中心校外兼职实训教师)。在校内40名任课教师中有教授5名,副教授20名,讲师13名,其中有浙江省地方立法专家库专家2名,省之江学者2名,省“151”人才工程2名,省高校青年教师资助对象5名,宁波市“五个一批”社科学术带头人3名,市名师培养对象2名,市 “4321人才工程”培养人选2名,宁波市领军和拔尖人才培养工程第二层次培养人员2人,宁波市仲裁员2人,具有教师、律师资格的“双师型”教师21人(附件7: 具有律师资格的教师)。

表2 近年来学院教师挂职锻炼一览表

5 校地共建虚实结合的训练平台

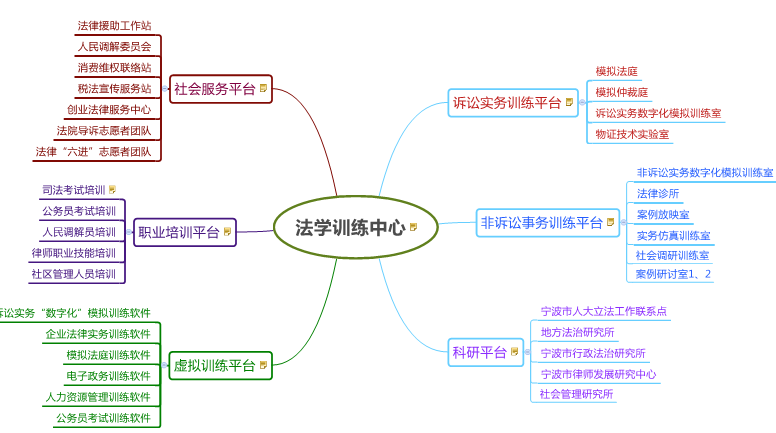

(1)校地联合建设法了省级实验教学示范中心——法学训练中心(见图8)

图8 法学训练中心体系结构

法学训练中心设有5个实体训练平台、1个虚拟训练平台。其中:

(1)诉讼法律实务训练平台:由模拟法庭、模拟仲裁庭、诉讼实务“数字化”模拟训练分室、物证技术实验室组成,主要承担《诉讼实务数字化模拟训练》、《民事诉讼仿真模拟训练》、《刑事诉讼仿真模拟训练》、《民事诉讼模拟法庭》、《法律文书写作》、《刑事诉讼模拟法庭》课程,以及《法庭论辩》、《校内开庭》、《物证技术实验》等计划外的开放性训练教学任务。训练学生的起诉能力,诉讼证据收集、保全、审查与运用能力,案件争议点归纳能力,案件协助执行能力,法庭技术、综合表达能力同时,满足学生对刑事侦查方面的图像技术、文书检验、痕迹检验、模拟犯罪现场勘察能力自主训练的需要。其中“校内开庭”是在“中心”的标准数字模拟法庭建成后,在本地法院、检察院等法律实务部门的大力支持下,我们已经有条件做到常态化的校内开庭,各种类型的案件都能够在校内开庭。

(2)非诉讼法律实务训练平台(获宁波市教学成果二等奖):由非诉讼实务“数字化”模拟训练分室、案例评析分室、实务仿真训练室、社会调查室、案例研讨分室组成,主要承担《案例评析》、《法律方法》、《社会调查方法与实践》、《政府法律实务》、《企业法律实务》、《会计法律事务》、《律师实务(非诉讼业务)训练》、《电子商务法律实务》、《对外贸易法律实务》等实训教学任务,训练学生的信息检索、提取、运用能力,法律关系分析、归纳能力,法律风险评估与控制能力,法律文书、合同起草与审查能力,谈判、纠纷太调处能力等。

(3)科研平台:由学校的法经济学研究所、比较法研究所、地方法制研究所、社会管理研究所与校地联合建设的“宁波市律师发展研究中心”、“行政法治研究基地”、“宁波市人大常委会立法工作联系点”、“法律研究基地”等研究机构组成。

近年来,法学院学生在教师指导下,先后参与了《宁波市住宅小区物业管理条例》、《宁波市促进企业履行社会责任条例》、《宁波市预防腐败条例》、《宁波市行政电子监察管理办法》、《宁波市政设施管理条例》《宁波市信用信息管理办法》、《宁波市海洋生态环境和资源损害索赔办法》、《宁波市学生伤害纠纷处置办法和机制研究》、《宁波市燃气管理条例》、《宁波市出租汽车客运管理条例》、《宁波市企业工资集体协商条例》、《宁波市城市房屋使用安全管理条例》、《宁波市城乡规划实施管理规定(征求意见稿)》《宁波市终身教育促进条例》(草案)和《宁波市历史文化名城名镇名村保护条例》等60多部地方性法规、地方政府规章的立法咨询、论证、起草、修改工作,向各级人大或政府部门提交了100多条立法建议,多项立法建议获得立法部门的采纳。浙江省人大法工委主任丁祖年、宁波市人大常委会副主任邬和民对万里法学院近年来参与地方立法工作的成绩给予了充分肯定。有效锻炼了学生的法律知识运用能力、创新能力。

(4)社会服务平台:

中心先后与鄞州区司法局、宁波市司法局、鄞州区消费者权益保护委员会、鄞州区税务局、宁波市妇联联合在校内设立了“鄞州区司法局浙江万里学院人民调解委员会”、“宁波市法律援助中心浙江万里学院工作站”、“鄞州区消费者协会宁波市浙江万里学院联络站”、“税法宣传服务站”、“宁波市妇联维权中心万里服务站”等社会服务平台。2004年来,万里法律援助志愿者对外处理现场咨询和电话咨询10000多人次,接待来访群众500余人次,制作并发放宣传材料5000余张,举办了大型的街头法律咨询与宣传50余次,进行非诉讼公民代理、出庭代理诉讼30余起,处理社区纠纷咨询及案件50余起,举办模拟法庭30余场次,提供法律文书及法律意见近500多件。参与志愿服务的学生也从中锻炼了社会能力、分析和解决实际问题的能力。

(5) 社会培训平台:近年来,校地联合开展了以下职业培训:司法考试培训480余人,通过司法考试320多人;律师职业技能培训400多人,人民调解员培训800多人;公务员面试技能培训160多人;执法人员心理技能培训120余人;街道社区管理人员培训400余人;知识产权管理人员培训65人,积极推进区域法治专门队伍正规化、专业化、职业化建设的同时,也训练了学生与教师的法律职业能力。

“司法考试培训”

“人民调解员培训”

“公务员考试培训”

(6)虚拟训练平台:

中心从硬件设施、网络平台、教学软件、数字化教学资源四个方面开展信息化建设,以信息化提高管理效率、提升实训教学效果,改变实训教学传统形态,提高中心训练资源的开放共享度,拓展学生训练的时空。

①在硬件设施的数字化的建设方面:一是建设有“诉讼实务数字化模拟训练室”、“非诉讼法律实务数字化模拟训练室”;二是将部分硬件设备预留数字化物联接口,用于设备的信息化管理与教学应用开发;三是中心专门建立了服务器机房,为实验室信息化服务。

②在网络平台建设方面:“中心”建有网络化信息平台(http://fxy.zwu.edu.cn/fxxlzx),并连接学校的Moodle教学平台(http://moodle.zwu.edu.cn/login/index.php)。师生通过“中心”网站可以查询各学期实训课程安排、训练室运行状况等信息;通过Moodle平台,学生可以在线训练、师生在线互动答疑。

③在软件建设方面:在前期的示范中心建设中,中心自主开发的“法学‘数字化’模拟训练软件”、 “万里模拟法庭训练系统”、“企业法律实务实训系统”的基础上;添置了“电子政务模拟软件”“公共部门人力资源管理软件”、“司法实训模拟教学系统”、“公务员职业技能训练”、“司法实务训练软件”等软件,并将信息技术、数字化资源、数字化方式、人力资源和课程内容有机结合,构建了“‘数字化’模拟训练系统”(获得浙江省教学二等奖)。该系统具有多媒体、超文本、友好交互、虚拟仿真、远程共享等特性,可以再现实务运行过程,学生能以不同的角色身份进入该系统,以真实的案例为背景,根据各个职业角色分别进行相关实务流程操作训练、运用与阐释相关的法律、法规,制作法律、管理文书。突破了传统意义上的“限定学制”、“分班级训练”的固定时空训练方式的限制。

(2)校地协同建设校外实践基地

根据实习实践教育的需要,中心联合地方法律实务部门共建了46家法学实习实践基地。(附件8: 法学专业实习基地一览表)如依托宁波市司法局的律师协会(120多个律师事务所),选择一批规模较大、专业性较强、管理较规范的律师事务所作为万里学院大学生参与社会实践、实习点(每年可接纳100名学生实习),为毕业生就业打下扎实基础;宁波市司法局近年来,每年可为通过司法考试的法学毕业生提供200个就业岗位、基层法律服务所(100多个)每年可为法学毕业生提供近100个就业岗位。

2.4.6.校地联合开展法学实践教学

(1)联合指导学生校内实训课程:所有独立设置的实训课程都有实务部门人员参与指导,实务部门人员指导工作量占该课程总学时的30%以上。

(2)联合指导学生科研活动:如联合指导学生申报浙江省“大学生新苗计划”科研项目、联合指导学生参加“挑战杯”竞赛活动等;另外,实务部门定期提供横向研究项目让师生参与,如宁波市政府法治办公室,每年投入5-10万元经费资助师生开展“行政法治研究”;“康派律师事务所”资助学生开展法律应用研究,“浙江同舟律师事务所”在法学院建立“法律研究基地”、宁波市人大常委会定期将部门立法草案让学校师生提出法律建议等。

(3)联合开展职业技能培训:如学院与地方人事部门联合举行一年一度公务员考试模拟面试,帮助学生掌握面试技巧; 联合“中国指南针教育集团”在校内举办司法考试培训班,目前已经连续举办了4年;联合宁波市鄞州区司法局开展人民调解员技能培训,目前已经连续开办了6年;联合宁波大卫雷文知识产权服务有限公司举办知识产权培训,目前已经开办3年。

(4)联合开展学生就业创业指导:近年来,学院老师与实务部门的专家联合,为一年级的学生举办“职业生涯规划”讲座,指导学生科学规划自己的发展;为三、四年级学生举办就业指导讲座、创业指导讲座。

(5)联合指导学生的学期见习、暑期社会实践和毕业实习。

(6)联合指导学生开展社会服务活动:如校地联合指导学生面向社会开展法律援助、人民调解、“法律六进”等活动。