基本情况

制度措施

实验教学

设备与环境

成果与示范

-

运行与维护

(1)中心管理模式

中心的管理实行校院二级管理,学校设立实验室建设委员会,由分管校长、有关部门负责人和学术、技术、管理等方面的专家组成,负责对中心建设的宏观指导和监督管理。教务部负责教学的指导与实验室建设项目申报、立项评审、审核中心仪器设备购置计划和验收工作;实验室与设备管理部负责批准中心立项建设项目的技术方案论证等实施工作,监督仪器设备的使用情况,提高其使用效益,配合中心做好人员的培训、考核、奖惩等师资队伍建设工作。中心在教学上接受教务部指导,开展实训教学活动;在训练室建设与管理上,接受实验室与设备管理部的指导与监督,现代教育技术中心对训练室建设提供技术支持。

①中心内部实行主任负责制。中心主任有法学院副院担任,全面负责中心的各项工作,对所属分中心实行人、财、物统一管理,统筹建设,资源开放共享。制定了教学、经费、考核等多项规章制定,保障中心的各项工作规范高效运行。

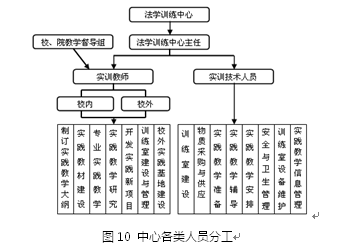

②明确中心各类人员分工、岗位职责。其人员分工如图10所示,专职实训教师主要承担全校性的跨专业跨学科的实训教学,承担训练室的管理工作,维护训练室的正常运转,参与实训课程的训练材料准备工作。任课教师主要承担各自课程和实训项目和实训内容的设计,参与实训课程的讲授与实训过程的辅导,批阅学生实训报告,解答学生实训过程中提出的问题;校外兼职教师知识面宽,实践经验丰富,主要承担综合性训练内容设计与实践过程指导,指导学生开展社会实践、实习。

③推行信息化管理

在注重训练室管理工作规范化的同时,还高度重视管理手段的现代化。“中心”各训练分室与二级学院行政办公室、图书馆、校园网已经连通,形成了完整的网络系统,能满足实践教学与仪器设备等信息实现网络化管理。学校有信息门户系统为校内网上办公通信系统,在校内教学、科研单位及管理部门都有安装,实现网络化办公。学校的“实验室仪器设备管理系统”,实现了“中心”的仪器设备、教学基本信息、训练项目、实验人员等数字化管理。

(2)中心推行开放式运行模式

中心推行训练室开放运作模式,并建立了较完善的训练室开放管理制度,形成了训练室开放运行机制。

①开放内容:包括训练室根据教学研究项目开出的开放创新型项目、学校资助申报的开放创新基金项目、学科作竞赛项目、横向科研项目带动的研究项目、学生自主选择的基本技能训练、素质拓展、校内外培训项目。

②开放对象:本科生、教师和校外师生

③开放训练的模式分时间开放、项目开放、设备开放三种;

④开放根据学生选课情况实行全面开放与预约开放相结合的方式。经过申请预约学生可以进行各种训练。

⑤训练室开放经费来源于学校设立的实验室开放创新专项基金。

训练室的开放,有效调动了学生训练的积极性,促进学生自主学习、合作学习、研究学习,培养了学生实践能力、创新意识、创新精神和专业思维。

——中心内部各训练室之间、中心与其他实验室实现资源共享。

(3)实验教学规范运行管理

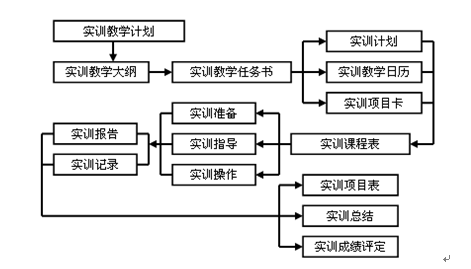

“中心”从教学计划、大纲、任务、课表、训练室安排、过程记录、训练报告、总结、考核及成绩记载等方面规范训练教学的运行,其运行流程如图11所示。

图11实训课程教学运行流程示意图

(4)设备专人负责设备维护维修

①“中心”的设备指定专人负责仪器设备的管理和维护。所购置的所有仪器设备均有购置清单,对新进仪器设备及时组织登记、验收、入账、建卡,仪器设备及附件、技术资料定位存放,由设备管理员管理。仪器设备都建立总账和各训练室分账,为每个设备建卡并填上标签,每年要求对设备定期检查与各分室核查账物,做到800元以上的每台设备都置有标牌,卡,账、物、卡相符率为100%;低值耐用品的物账相符合率大于95%。

②“中心”仪器设备的使用严格按照操作程序进行;“中心”配备了1名专职设备维护人员,注重维护保养工作,定期对仪器设备校验和检修,并做好记录,定期对机房环境安全,包括空调、通风、紧急通道、照明设备、消防设备、安防监控设备进行检查和维护。各个训练分室的负责人都具备一般的维护能力,一般故障可以立即排除,提高设备完好率。目前,“中心”设备完好率维持在98%以上。

③“中心”指派专人负责实践教学档案的建立和整理,及时地收集了“中心”成立以来的各项建设与发展计划、实践教学大纲、实践项目卡片、实践师资队伍基本情况、教学任务书和统计表、实习指导材料、工作总结等。实现了实践教学的档案齐全完备,管理规范,并做到了信息准确、全面,上报及时。

(5)运行经费、维护维修经费

(1)学校每年拨专款用于仪器设备的维护和维修,维护维修经费足额到位。中心有专门的实验技术人员维修保养仪器设备,定期检查,每个学期检修保养一次。对于投影机、空调、计算机、打印机等通用设备,学校每年以招标竞争方式设定点维修单位,以保障维修的质量与经济,投影机每学期由定点单位清洗维护一次。设备完好率常年保持在98%以上。

(2)“中心”开放创新项目的经费来源主要有学校专项拨款和学院教学经费的配套。“中心”的各项经费足额到位,很好地满足实践教学的需要,保障了仪器维护维修的及时性,同时也提高了仪器设备的利用率。